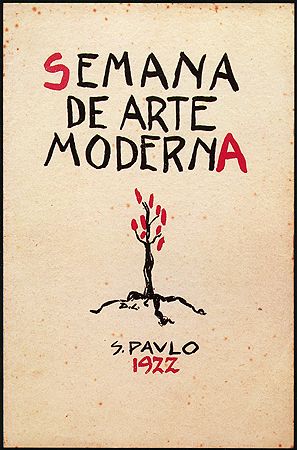

Centenário da Semana de Arte Moderna: relembre como tudo começou

Jovens artistas com uma pulsão de criar e modernizar todas as formas de arte; especialistas contam como foi e quem participou desse movimento que marcou para sempre a cultura brasileira

Em 30 de janeiro de 1922, o jornal “A Gazeta” trazia uma “nota de arte”. Um grupo de distintos cavalheiros, dizia o texto, “vai tentar a organização de uma semana futurista, que será, sem dúvida, o maior escândalo artístico de que se tem notícia em São Paulo”. O tom era de alerta, de antecipação de uma batalha.

“Nós, que pensamos que a grande arte deve ser compreendida por todos, esperamos, cheios de curiosidades, a realização desse certame e prometemos, desde já, a nossa crítica severa contra a iniciativa.”

A “semana futurista” aconteceria pouco mais de dez dias depois, entre 13 e 17 de fevereiro. Batizada de Semana de Arte Moderna, levou ao Theatro Municipal de São Paulo artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti. E tornou-se símbolo da proposta de modernização da arte brasileira, um dos mais influentes movimentos artísticos do país.

“Os artistas participantes da Semana tinham a pulsão de criar, de modernizar. As ideias que defendiam, de certa forma, eram mais avançadas do que a própria arte ali apresentada. Mario de Andrade, Oswald de Andrade ou Villa-Lobos vão se definir como artistas um pouco mais tarde.

Mas a Semana foi a explosão pública de um desejo de transformação que já estava no ar na arte brasileira”, diz a jornalista e pesquisadora Camila Fresca, biógrafa de Villa-Lobos e uma das idealizadoras do projeto Toda Semana, do Sesc, que reúne o material apresentado durante o evento em 1922.

Uma proposta de ruptura

A realização das exposições, leituras e concertos em 1922 foi o ponto de chegada de um processo que tem não apenas um, mas alguns, possíveis marcos iniciais. Em 1910, a artista alemã Emma Voss realizou em São Paulo uma exposição que trazia ao Brasil elementos da vanguarda alemã.

Três anos depois, o artista lituano Lasar Segall, vindo da Holanda, também mostrou algumas de suas obras, inspiradas pelo que de novo se fazia na Europa. E, em 1914, seria a vez da brasileira Anita Malfatti realizar sua primeira mostra na galeria do Mappin, no centro de São Paulo.

“Anita tinha então 24 anos e as obras mostradas nessa primeira exposição eram fortemente influenciadas pela sua passagem pouco antes pela Alemanha. Ela foi a primeira artista brasileira a manifestar uma arte alinhada à modernidade. Um ano depois, nos Estados Unidos, ela fica fascinada com a obra de Marcel Duchamp, vai conhecer o futurismo, o cubismo.

E, em 1917, fará outra mostra no Brasil”, lembra Luiz Armando Bagolin, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e curador da mostra Era uma Vez o Modernismo, em cartaz no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, com quatrocentas obras e documentos relacionados à Semana.

Expressionismo, futurismo, cubismo. Esses e outros movimentos agitavam a cena artística na Europa e nos Estados Unidos. A ideia era uma ruptura com a arte considerada passadista. No Brasil, o alvo principal era o século 19, as “poesias perfeitas” do parnasianismo, a arte associada ao belo, a ópera italiana, os poemas sinfônicos, espécie de narrativas feitas por meio da música.

O quão intimamente os artistas que realizariam a Semana de Arte Moderna conheciam o processo de renovação que avançava no exterior é difícil saber. Mas, aos poucos, a ideia de uma arte nova começaria a ganhar força, reunindo uma nova geração de intelectuais, poetas e músicos.

Ajuda da elite

A casa ainda está de pé na rua Lopes Chaves, entre o Pacaembu e a Barra Funda. Era local estratégico para um Mário de Andrade então com 26 anos. De um lado, os salões de Santa Cecília, ponto de encontro de artistas e jornalistas. De outro, as rodas de samba que aconteciam onde hoje fica o Memorial da América Latina.

Foi para lá que a família do escritor se mudou no final de 1920. Construída por Oscar Americano, a residência, hoje centro cultural batizado de Casa Mário de Andrade, era na verdade formada por três prédios, um para o escritor, um para seu irmão e outro para sua mãe. E foi ali que diferentes artistas se reuniam periodicamente, para discutir questões estéticas, políticas – e as preparações para a Semana de Arte Moderna.

De início, o plano não era ambicioso. “Na cabeça daqueles jovens, a ideia era celebrar a criação de uma arte moderna em um evento pequeno, a ser realizado em uma livraria do centro da cidade ou algo assim”, conta Bagolin. Mas o escopo da semana se transformaria com a volta ao Brasil do diplomata Graça Aranha, em 1921.

Advogado e escritor, Aranha havia passado duas décadas atuando no serviço diplomático brasileiro em diferentes países europeus. Ao retornar ao país, conheceu Di Cavalcanti no Rio de Janeiro. E, interessado pelas ideias “do pessoal novo”, os apresentou em São Paulo a Paulo Prado. Filho de Antônio Prado, que havia sido ministro do Império e um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, era um diletante, interessado pelas artes, e com muitas posses. E foi em seu apartamento no bairro de Higienópolis que surgiu a ideia de alugar o Theatro Municipal para a apresentação das obras da turma de Mário de Andrade.

“A semana ter sido realizada em São Paulo é consequência de uma série de fatores. A cidade crescia e havia uma elite com dinheiro, e que entendia que investir em arte era uma forma de conquistar a emancipação de São Paulo, a transformação da cidade em um centro moderno e relevante. Era uma elite que, por conta disso, apoiou esse movimento, mesmo sem entender muitas vezes suas ideias”, explica Fresca.

O plano foi, então, delineado. E três “festivais” seriam realizados, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, com exposições, música, conferências e leituras de poemas.

Vaias, risadas e um “calo arruinado”

“Foi a noitada das surpresas. Povo estava muito inquieto, mas não houve vaias. O Teatro completamente cheio. Os ânimos estavam fermentando; o ambiente eletrizante, pois que não sabia como nos enfrentar. Era o prenúncio da tempestade que arrebentaria na segunda noite.”

A lembrança de Anita Malfatti, recolhida em 1951, a respeito da primeira noite da Semana dá pistas do clima vivenciado então pelos artistas.

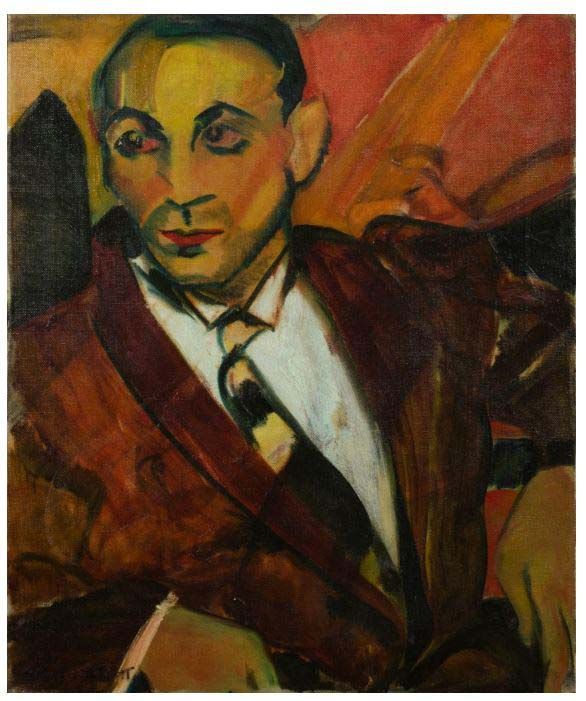

Quem chegasse ao Theatro Municipal encontraria uma exposição de cerca de cem quadros, emprestados por artistas ou por colecionadores interessados nessa nova geração, como o diplomata Ronald de Carvalho. Entre as principais obras estavam as de Di Cavalcanti, Rego Monteiro, John Graz, Zina Aita. Alberto Martins ou Yan Almeida Prado, além de esculturas de Victor Brecheret.

Anita Malfatti participou da mostra com obras como “O Homem Amarelo”, “O japonês” e “A mulher de cabelos verdes”. E elas provocariam especial incômodo. Anos mais tarde, o advogado e escritor René Thiollier recuperaria um bilhete no qual um membro da audiência afirmava que “O Homem Amarelo” lembrava “a clínica dos irmãos Rovoredo, onde, num assalto de enjoo, se vêm dúzias de indivíduos a babarem por um canudo, enquanto se lhes vai procedendo à lavagem do estômago”.

“O caráter multidisciplinar foi uma das principais marcas da Semana”, diz Flavia Toni. “É interessante pensar em que estado de espírito o público entrava na sala de espetáculo após passar pela exposição no saguão e ver essas obras.”

Na primeira noite, no palco do teatro, Graça Aranha afirmou, na conferência “A Emoção Estética da Arte Moderna”, que a “remodelação estética do Brasil iniciada na música de Villa-Lobos, na escultura de Brecheret, na pintura de Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Vicente do Rêgo Monteiro, Zina Aita e na jovem e ousada poesia será a libertação da arte dos perigos que a ameaçam do inoportuno arcadismo, do academismo e do provincialismo”.

Os ânimos amanheceram exaltados no dia 15, dia do segundo festival. O jornal “O Estado de S. Paulo” trazia uma carta na qual a pianista Guiomar Novaes, uma das estrelas da música brasileira de então, se dizia “contristada” com as apresentações musicais da primeira noite da semana, quando foram apresentadas peças satíricas do francês Erik Satie, entendidas por ela como ofensas à música de Chopin.

Guiomar era a grande atração musical da programação da noite. E até pouco antes de subir ao palco, o público se questionava sobre se de fato compareceria. Pois compareceu, tocou obras de Debussy, Villa-Lobos e, claro Chopin. Foi recebida com aplausos. Mas eles logo foram substituídas por vaias quando Menotti del Picchia chamou de idiotas os artistas “passadistas”; quando Mário e Oswald recitaram seus poemas; e em especial quando Ronald de Carvalho leu o “Os Sapos”, de Manuel Bandeira, brincadeira feroz com a poesia parnasiana.

Na imprensa, a semana passava a ser tratada com humor: um articulista a definiu como um divertimento; outro referiu-se à segunda noite como um “espetáculo que degenerou em função de circo”. Na terceira noite, de qualquer forma, tudo pareceu mais calmo. Villa-Lobos subiu ao palco para um concerto com suas principais obras. Estava de casaca e chinelos. O tempo transformou o gesto em manifesto artístico. Mas, como Oswald de Andrade explicaria anos depois, foi apenas fruto da necessidade: o maestro estava com um “calo arruinado”.

No pós-Semana de Arte Moderna, desentendimentos e desilusão

“A grande contribuição da Semana foi o estabelecimento de uma guerra de narrativas”, afirma o professor Luiz Armando Bagolin. “O que nasceu ali foi uma narrativa a respeito de uma ideia de vanguarda, que se opunha de alguma maneira à arte acadêmica do século 19. Mário de Andrade percebia isso e, em uma carta do período, escreveu que a reação negativa foi o que de melhor poderia ter acontecido para os artistas envolvidos com a semana.”

Para o professor, é preciso colocar em contexto que tipo de modernismo foi proposto pelos artistas da Semana. Ele afirma que, apesar do discurso muitas vezes exaltado, Menotti del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade não tinham o objetivo de “destruir o passado”.

“Há um modernismo de primeira geração na Europa, que dura até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Mas há uma segunda geração mais afável, que depois da Primeira Guerra está preocupada em reconstruir e não em destruir. Eles pensam em um retorno à ordem. O que os artistas da Semana fazem é pegar o futurismo radical do começo do século e sua proposta de experimentação de linguagem, filtrar o caráter ideológico e político, amenizar as propostas mais radicais e apresentar como nosso modernismo”, explica Bagolin.

“Em uma carta de 1923, por exemplo, Manuel Bandeira vai falar sobre como não é necessário negar correntes do final do século 19. Todos bebemos nisso, ele diz ao Mário, antes de encontrar um caminho próprio.”

Será apenas nos anos seguintes à realização dos festivais no Theatro Municipal que esse modernismo começará a ganhar formas mais clara, e diversa, à medida em que cada artista segue um caminho próprio, e começa a publicar seus principais trabalhos, como Macunaíma, de Mário de Andrade, ou Serafim Ponte Grande, de Oswald.

“Mário, por exemplo, vai se envolver com pesquisas sobre o folclore brasileiro. Em 1928, parte em viagem pelo Brasil acreditando que o olhar para esse Brasil a ser descoberto precisava ser científico, antropológico, enquanto o Oswald vai achar isso uma enorme bobagem. Para ele, vale o que escreve no Manifesto Antropofágico, também de 1928, em que fala abertamente da necessidade de apropriação de diferentes influências”, diz Bagolin.

Após a Semana, começam também os desentendimentos entre membros do grupo modernista, que serão frequentes, mesmo quando amistosos. Em maio de 1923, por exemplo, a pintora Tarsila do Amaral, que apesar de não ter participado da Semana tornou-se uma das mais importantes representantes do grupo modernista, escreveu de Paris a Mário de Andrade incomodada com comentários feitos pelo escritor a respeito de sua obra.

“Escrevi ao Menotti uma carta terrível contra você. O Osvaldo logo que chegou fez tantas intrigas entre nós (a respeito da modernidade ocidental) que resolvi cortar relações com você. Mas vieram as suas cartas, as suas irresistíveis cartas – knock out! Agora não faço mais bombeirismo para a sua desolação artística. Faço cubismo. Está contente?”, dizia a carta.

“Em uma carta de 1944, a última que escreveu a Manuel Bandeira mas nunca enviou, Mário de Andrade vai se demonstrar muito desiludido com tudo. Ele diz que desiste, está cansado, e que o modernismo não deu certo, o Brasil não deu certo. Mário vai se dar conta de que a ideia de uma arte brasileira, que representasse o Brasil, havia sido cooptada pelo establishment”, conta Bagolin. “A utopia de que é possível encontrar justiça pela arte, no seu entendimento, havia sido destruída.”