CPI e Brasil real reforçam figurinhas repetidas no álbum da política do país

Semana comprova que jagunços, coronéis, servidor público honesto, ex-mulher delatora e empresários suspeitos têm vida longa na crônica política brasileira

O Brasil acha que é muito “Black Mirror”, mas é puro “O Bem Amado”, de Dias Gomes. E também é Machado de Assis, Euclides da Cunha, Nelson Rodrigues. Somente nos últimos dias, os acontecimentos da arena política envolveram um servidor público honesto, um (provável) jagunço assassinado, uma (possível) ex-mulher delatora, um empresário suspeito e um super pedido de impeachment assinado por juristas e políticos de variadas origens e gerações.

O país se traduz num frequente retorno a alguns estereótipos que habitam nosso imaginário e nossa história. “Essas figuras são funções permanentes num certo enquadramento da vida política brasileira e as biografias vão preenchendo esses papéis. São lugares regularmente ocupados por novos ocupantes”, explica o cientista político Renato Lessa, professor de filosofia política da PUC-Rio. E assim, no santo ano de 2021, uma pandemia e uma CPI a mais na linha do tempo, estamos às voltas com uma espécie de déjà vu permanente, sendo revisitados por personagens que moldam as instituições e o país.

É bem verdade que pintou também uma trinca que só o Brasil atual poderia oferecer: o policial militar vendedor de vacina que, por intermédio de um reverendo, tenta fazer negócios com militares – essa é a versão que Luiz Paulo Dominghetti, que diz ser representante da Davati Medical Supply, levou à CPI da Pandemia na quinta-feira (1). Um plot twist que autor de ficção nenhum alcançaria com sua imaginação.

Mas mesmo protagonistas que podem parecer caracteres contemporâneos, remetem, no conjunto da obra, a uma sensação de filme repetido. “A aparente modernidade que o Brasil vive está em constante conflito com a persistência de uma sociedade atrasada. E não à toa esse imaginário cultural é retratado na arte com frequência. É porque ele tem um grau de veracidade”, diz Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

E a arte de personagens folclóricos da política nacional insuperável é “O Bem Amado”. Mas essa analogia, como todas as outras, tem suas limitações: no caso atual, em vez de um político em busca de um morto para inaugurar um cemitério, temos Odoricos às avessas, com mais de 520 mil mortos e uma investigação sobre os responsáveis pela tragédia.

A genial obra de Dias Gomes também tornou em figuras cômicas algumas das mais nefastas da realidade e do imaginário brasileiros, sobretudo a do coronel – mais fielmente retratado em “Fogo Morto”, de José Lins do Rego, como aponta Renato Lessa. Mas Paulo Gracindo encarregou-se de cravar as tramoias de Sucupira que ele protagonizou como referência incontornável.

Para além do repertório literário e cultural, o espectador da atual trama Brasil reconhece esses papéis mais pela permanência do que eles representam do que por quem veste o figurino da vez. “Uma das hipóteses para esse retorno às figuras clássicas da política é que mudanças de cunho amplo não acontecem no Brasil, que vive em estado de eterna ‘reforma’”, aponta Jaime Ginzburg, professor titular de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo (USP), referindo-se ao pensamento de Florestan Fernandes. “A outra é que o país tem dificuldade de limitar o público e o privado, em que o valor do bem público se mantém como valor de fato e não está disponível para ser usurpado por alguém em causa própria.”

Assistir às sessões da CPI da Pandemia é se deparar com o Brasil colonial, o Estado Novo, a ditadura militar e a Nova República em uma só manhã. Está tudo ali. A ilusão de que algumas dessas figuras haviam sido superadas é tão frágil quando a noção de um juiz herói, salvador da nação. Mal durou uma temporada. “Muita coisa que acontece no Brasil não é singular daqui, como a polarização e o ressurgimento de grupos extremistas e figuras caricatas. Mas o compromisso democrático das elites políticas brasileiras é mais frágil que em outros lugares”, afirma Natália Aguiar, mestra em Ciência Política e pesquisadora de comportamento eleitoral.

O Brasil colonial

É fórmula fácil buscar nas origens da formação da nação as origens também de nossas falhas. Tão fácil quanto eficaz. A tradição patriarcal suplantada pelos colonizadores portugueses por aqui fundamenta alguns dos principais personagens do enredo que se repete na política. A literatura do século XIX, regionalista, consolidou alguns desses arquétipos, com Euclides da Cunha e os jagunços de Canudos. Mais tarde, viriam Graciliano Ramos, Lins do Rego, Jorge Amado, Guimarães Rosa, etc.

Toda vez que o país simula uma modernidade, de costumes ou institucional, é sugado de volta a esse modelo e lembrado de quem ainda comanda a banda que toca no poder. E reencena o conflito constante da elite, empresarial e política, com as instituições que são, por natureza, igualitárias. “O ideal originário da vida brasileira é o de uma vida sem regulação, predatória de índios, mulheres, minorias, uma liberdade natural para a qual se tenta sempre retornar”, diz Renato Lessa, professor de filosofia política da PUC-Rio e ex-presidente da Biblioteca Nacional.

Esse ideal libertário do brasileiro, de não querer qualquer regulação, é consumido tanto pela elite, que a usufrui mais livremente por seus privilégios, quanto pelos mais pobres, apegados às pequenas informalidades.

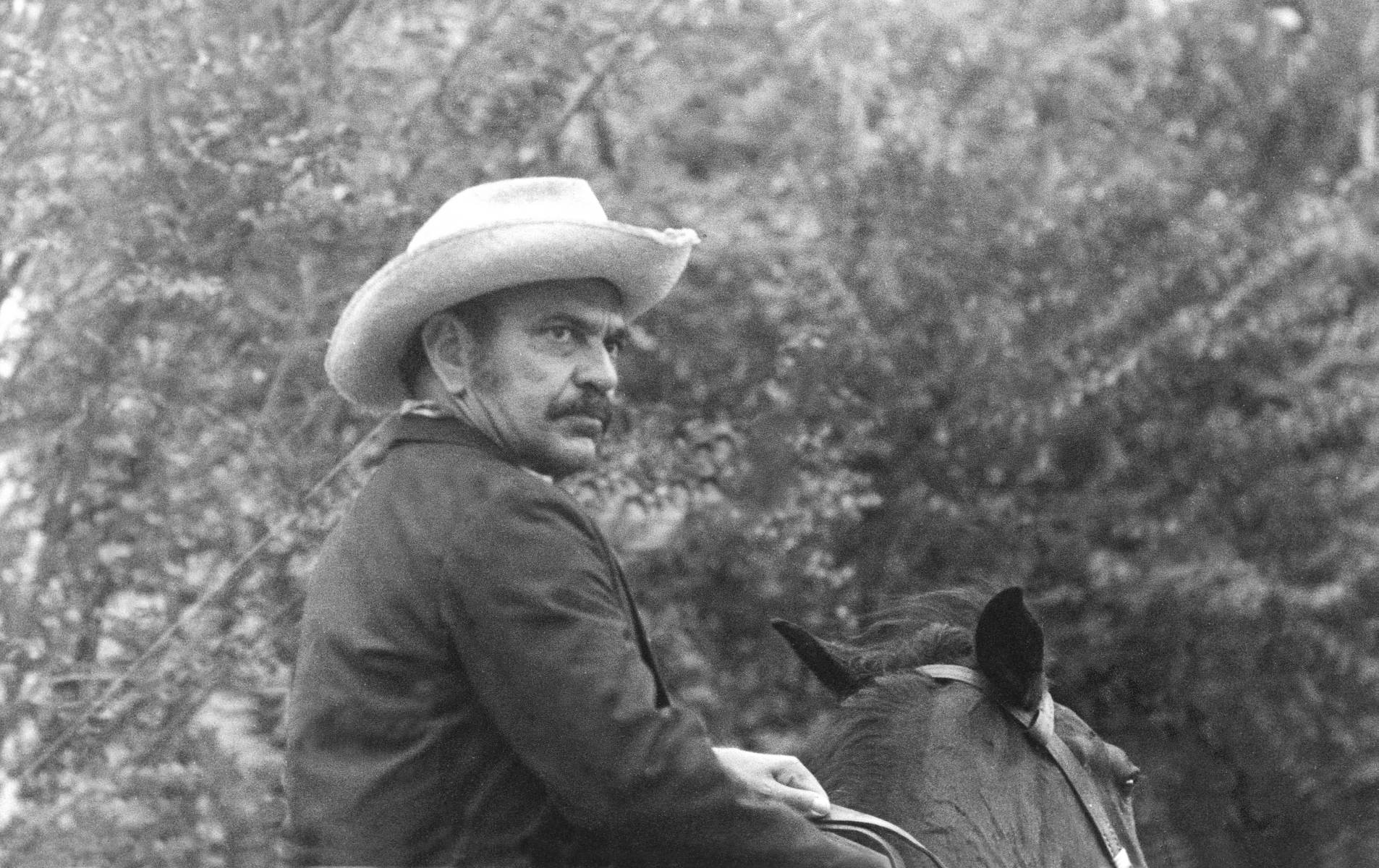

Renato Lessa, professor de filosofia política da PUC-Rio e ex-presidente da Biblioteca Nacional

Por isso, não se trata, segundo o professor, do mesmo coronel lá da colônia, do mesmo matador. Mas de biografias da atualidade que se dispõem a preencher esse papel e tentam resgatar essa informalidade, essa liberdade predatória.

Na essência da falta de regulação e do imaginário político brasileiro, estão duas figuras recorrentes:

– O coronel

O mais fácil de identificar na origem colonialista patriarcal. A sociedade brasileira espera, constantemente e de forma repetida, que as lideranças sejam apresentadas na forma de homens, brancos, heterossexuais, dentro de uma faixa etária produtiva e com um grau de respeitabilidade associado a sua classe social, devoto da religião dominante, pai de família conservador e convencional. Ele deve emanar autoridade, ser capaz de prestar favores e prover no lugar do Estado. E deve ser viril.

“Essa é uma figura bastante viciada, usada não só na literatura, mas em telenovelas, no cinema, na publicidade”, diz Jaime Ginzburg, professor titular de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, com pesquisas em Sociologia da Literatura. “Mas historicamente o coronel era uma alternativa ao poder público, exercendo cargos menores. Não mais. Hoje, o governo atual se vale muito desse estereótipo da virilidade e da violência como resposta e controle social. É um coronelismo no centro do poder. Uma anarquia de quem acha que não deve dar satisfações, que deve ter liberdade plena, num cargo com responsabilidades diante de outros países e de interesses públicos.”

– O jagunço

É a outra figura ressurgida agora facilmente associada ao passado colonial. O noticiário dessa semana já trouxe a possibilidade, levantada pela polícia, de que Lázaro Barbosa, o foragido que foi morto em sua captura em Goiás, exercesse a função de jagunço para fazendeiros. Mas Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), compara o jagunço do passado a um personagem contemporâneo mais urbano, o miliciano. “No Brasil sertanejo, não havia sequer o papel do Exército, é o coronel que manda em tudo, inclusive em suas milícias particulares”, diz o autor de ‘Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)’.

O professor Ginzburg, no entanto, acrescenta que o jagunço era um ser livre de lealdades, enquanto o miliciano atual depende de comparsas na estrutura formal do poder para lhe garantir a impunidade. “Em Grande Sertão, os jagunços são nômades, ocupam pequenas cidades, roubam, estupram. O que prevalece é a ideia da movimentação. Hoje, os jagunços são híbridos. As milícias têm amparo numa figura do poder formal. Mas a história da violência no Brasil também se vale de mecanismos conservadores, práticas coloniais repetidas até hoje, muitas vezes conduzidas por forças policiais, de Estado.”

O Estado Novo e a ditadura militar

Embarcamos aqui no universo rodrigueano e uma de suas contribuições fundamentais para as figurinhas repetidas do álbum Brasil: o servidor público honesto. O cidadão de bem. Embora essa formulação já tivesse aparecido em Machado de Assis, em sua época não havia concurso público. Nem a ideia do auditor que se opõe ao político invariavelmente corrupto – mas que em Nelson Rodrigues, não raro, é em sua vida doméstica o mais depravado dos sujeitos. Para o professor Renato Lessa, a ideia de que a honestidade é o valor absoluto a ser perseguido carrega uma perversão. “Passamos a aceitar os maiores descalabros, o racismo explícito, a desigualdade grotesca. Mas se fulano é desonesto, aí não, isso pode derrubá-lo.”

O servidor honesto – também comumente caracterizado como o homem branco, heterossexual, naqueles moldes patriarcais do coronel – é alguém, no imaginário, despido de ideologia e dotado de superioridade moral, que lhe dá o direito de investigar tudo e todos. E que ambiente mais propício para sua aparição do que o de uma CPI, que normalmente tem o objetivo de apurar irregularidades e encenar buscas pela verdade? “As CPIs imantam esses caracteres e nelas o país se revela”, acrescenta Lessa.

Outra alegoria patrocinada pelo Rio dos anos 1930, 1940, 1950 e 1960 é a do militar tijucano disposto a exercer pequenos ou grandes poderes, a se aboletar num cargo executivo. “Esse personagem do golpista é tipicamente carioca. O Rio tem, até hoje, mais funcionário público federal que estadual, é a capital militar do Brasil e foi cenário de todas as tentativas de golpe de 1930 em diante”, diz Christian Lynch.

No ideal desse golpista e complementar a ele, está o torturador, que aterroriza os subversivos. “Antes da ditadura, ele já esteve presente no Serviço Secreto do Estado novo, na figura de Filinto Müller, na cultura militar policial, com valores específicos”, explica Ginzburg. O torturador, que tem funções de estado com uma espécie de permissividade de abuso, de desejo de torturar, tem em sua substância aquele ideal de liberdades plenas mencionado por Lessa.

E parte importante dos brasileiros busca incessantemente realizar esse ideal. “Não precisa nem ser a concretização, só exercer o medo na população. O terror total, de Hannah Arendt”, acrescenta Ginzburg. Parte da literatura contemporânea, com Luis Fernando Verissimo e Bernardo Kucinski, visitam dolorosamente esse personagem que teima em reaparecer.

Nova República

Em tempos de TV Senado no YouTube e parlamentares no TikTok, vira e mexe aparecem vídeos de outras CPIs e lembranças de lambanças políticas semelhantes às atuais. E é fácil dar um Google, ali na outra janela, sobre onde anda o empresário X, a ex-mulher Y, a musa Z, os pivôs de crises passadas – era caseiro ou motorista mesmo?

Assim, se um desses cargos estiver vago na narrativa atual, sempre pode haver alguém ansioso para ser protagonista – e, quiçá, angariar seguidores e/ou eleitores. Parte do Brasil que vibra a cada novo lance político nas arenas virtuais das redes sociais foi à loucura quando, no fim de semana, apareceu uma ex-mulher de um ex-ministro, general, disposta a expor o que ele certamente prefere que permaneça oculto.

Claro que a figura da ex-mulher só é possível com a legalização do divórcio, no fim dos anos 1970. Mas mesmo ela, a mulher que não se adequou ao casamento e se soltou do macho provedor, se origina no patriarcado colonial. E hoje cumpre uma função de irrupção que só as mulheres livres e dotadas de desejo podem cumprir – para desespero do homem (corrupto ou não) e delírio da plateia.

Além dela, o pedidor de impeachment é um forte candidato moderno a figura arraigada no imaginário do brasileiro. Pode se travestir de jurista respeitável de cabelos brancos, de jovem liderança política, mas são todos “tribunos contra a corrupção”, nos termos de Christian Lynch. “(Carlos) Lacerda certamente estaria entre eles”, diverte-se, lembrando que são personagens que usam os caminhos da lei para destronar governos que não os agradem. Na ponta oposta, estão os empresários suspeitos. Os que burlam a lei para financiar os governos que melhor lhes convém – e que muito frequentemente saem ilesos, ainda que flagrados.

Todos esses personagens recorrentes, do coronel ao empresário suspeito, são mantidos e reabilitados porque o Brasil tem um sistema político e partidário que não só permite que isso aconteça como estimula. “As reformas políticas deixaram o sistema eleitoral mais seguro, mas o sistema partidário é fragilizado e as instituições retroalimentam essas configurações, o ressurgimento dessas personas”, explica Natália Aguiar, mestra em Ciência Política e pesquisadora de comportamento eleitoral.

Comportamento esse que é cíclico. “Nos anos 1980, surgiu o conceito do voto econômico e nos acostumamos a chamar isso de voto racional. Atualmente, depois de um período longo de bonança econômica e aparente estabilidade democrática, retornamos ao voto passional, associado ao carisma do candidato.” Carisma e personagens arquetípicos tendem a confluir.

E a democracia pode ficar de fora desse dueto. “Nós confundimos a satisfação que as pessoas alcançaram em suas vidas com adesão à democracia. Hoje, estamos vendo que o pacto democrático no Brasil é frágil demais. A única maneira de rompermos o ciclo do reaparecimento dessas figuras anacrônicas é com uma adesão profunda, inclusive das elites políticas, à democracia”, propõe Natália. Uma trama menos envolvente, é verdade. Mas bem mais desejável.